『視える化』:点在する情報を、次の一歩に繋がる「羅針盤」へ

T&Nリサーシャの『視える化』は、これらの多面的な情報を、客観的な活動データと共に整理し、あなただけの「羅針盤」を創り上げるプロセスです。これは「脳の機能異常を断定するもの」ではなく、感覚だけでは気づきにくい変化の波や傾向を客観的に捉え、ご自身や周りの方々があなたの状態を理解するための“共通言語”を作ることを目的としています。

精神疾患や特性による困難だけでなく、日々の生活リズムや言葉では伝えにくい体験など、多様な背景を持つ方の自己理解を助け、納得できる次の一歩を見つけるための総合的な自己整理の場を提供します。

“なぜか、うまくいかない”——その背景を見つめてみませんか?

T&Nリサーシャの『視える化』は、独自開発した計測システムであなたの心身の状態をデータとして「視える化」する、新しい自己理解の形です。これは単に数値を測るだけではありません。客観的なデータを通して、あなたと、あなたの周りに、大切な3つの気づきをもたらします。

気づき1:「なんとなく」の不調から、「理由ある」自己理解へ

“自分のことは自分が一番わかっている、はずなのに…”

データが示す、心身の客観的なサイン

もの作りの動作を、加速度センサーなどを搭載した独自の計測システムで記録。すると、安定していた動作の時間や力加減が、心身の不調によって乱れる様子がグラフとして視える化されます。

「なぜか今日は調子が悪い」という感覚が、「動作の乱れ」という客観的なサインとして現れるのです。その事実を知ることが、自分でも気づけない心身の波を捉え、無理のないペースで毎日を過ごすための、確かな自己理解の土台になります。

気づき2:すれ違う心配から、寄り添う「共通理解」へ

“心配する家族の言葉が、かえってプレッシャーに感じる…”

感情ではなく、事実に基づいた対話へ

ご本人の「頑張り」と、ご家族の「心配」。その思いがすれ違う時、客観的なデータは、感情的な対立や根拠のない憶測を離れ、お互いの想いをつなぎ、深く理解するための「共通言語」になります。

「グラフが少し下がっているから、今週はゆっくり休もうか」そんな風に、事実に基づいた穏やかな対話が、ご本人の安心と、ご家族の納得を育みます。

気づき3:焦りや不安から、納得できる『確かな一歩』へ

“周りはどんどん先に進んでいる気がして、焦ってしまう…”

客観的な根拠が導く、あなただけの道筋

データという客観的な根拠があるからこそ、

- 「今なら週3日から働けそう」

- 「今は生活リズムを整える段階」

といった、あなた自身が心から納得できる判断が可能になります。周りのペースに惑わされず、あなただけの最適な道筋を、一緒に見つけていきましょう。

『視える化』を支える、具体的なプログラム

『視える化』では、もの作りを通して、あなたの心身の状態を客観的なデータとして記録していきます。現在は、主に以下の活動でデータを取得しています。

革細工:落ち着いて、一つひとつの作業に取り組む力を知る

革細工

落ち着いて、一つひとつの作業に取り組む力が分かります。

- 計測項目例:

- 指定された刻印を正しく選べるか

- 安定した力加減で、リズミカルに作業できるか

- 木槌の振り幅をコントロールできるか

織物:手順を守り、集中して作業を継続する力を知る

織物

手順を守り、継続して作業に取り組む力が分かります。

- 計測項目例:

- 手順道具の向きを間違えずに織ることができるか

- 集中して作業を継続できるか

体験相談で『視える化』の第一歩を

ご自身の心身の状態を客観的なデータで見てみませんか?

T&Nリサーシャの無料相談は、単にお話をお伺いするだけではありません。

ご希望に応じて、『視える化』プログラムの一部を体験していただきます。そして、ご自身の特性やペースの一端を、客観的なデータとしてご覧いただくことも可能です。

データでご自身と向き合い、納得のいく『確かな一歩』を一緒に見つけるお手伝いをします。

このような方におすすめです

- 自分の特性により、仕事での段取りや計画が苦手だと感じる

- HSP気質で、達成感や自己肯定感を感じにくい

- 集中力を高めたい、または持続力を養いたい

- 手先を動かす作業を通して、ストレスを軽減したい

よくあるご質問

具体的にどのようなデータを計測するのですか?

加速度センサーや振動計を搭載した独自の計測システムを使用し、もの作りにおける動作の速度、時間、力の加減、作業回数などを記録します。そして、これらのデータから、ご自身では気づきにくい集中力の持続時間や、心身の疲労度などを客観的に分析します。

『視える化』利用者の声

『視える化』を通じて、多くの方がご自身の状態と向き合い、『確かな一歩』を見つけるきっかけを掴んでいます。

その中から、いくつかの気づきのストーリーをご紹介します。

【事例1】将来への漠然とした不安から、自身の状態が分からなくなっていたAさん

【事例1】将来への漠然とした不安から、自身の状態が分からなくなっていたAさん

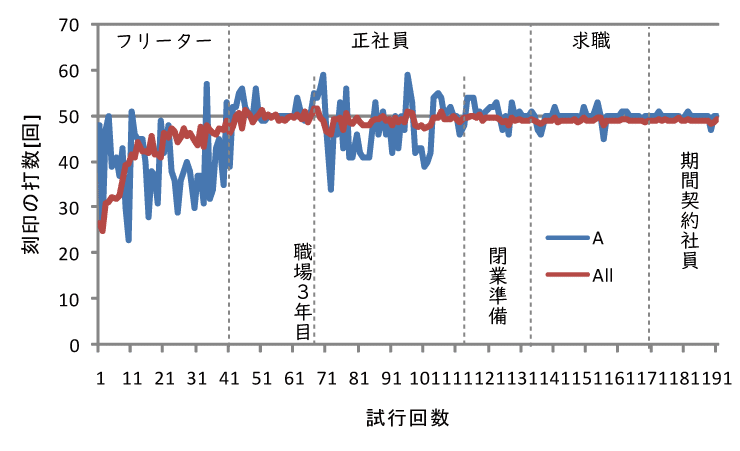

左の図は、Aさんの革細工の刻印を打つ回数の変化をグラフにしたものです。AはAさんの変化、Allはこれまでに計測した人の変化を表します。Allは試行回数41回目以降安定するのに対し、Aさんは変動が見られます。

- 課題 (Before): 将来への漠然とした不安が強く、作業の安定性に大きな波がありました。

- T&N リサーシャの支援 (With): まず、『視える化』でご自身の状態を客観的に把握。次に、グラフを見ながら専門スタッフとの対話を重ね、不安の原因と、それが作業にどう影響するかをご自身で理解できるよう支援しました。

- 結果 (After): 自分の状態を客観視できるようになったことで、不安との付き合い方が分かるように。そして、作業量が安定。自信を持って次のステップに進むきっかけを掴みました。

【事例2】長年のひきこもり状態から、行動の変化に繋がったBさん

【事例2】長年のひきこもり状態から、行動の変化に繋がったBさん

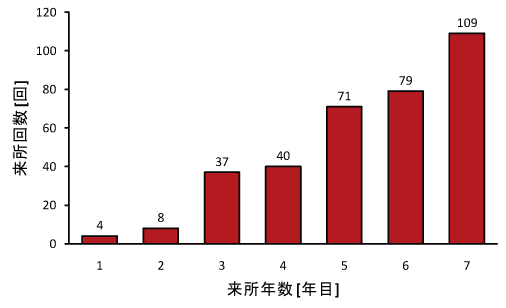

- 課題 (Before): 長年のひきこもり状態にあり、公共交通機関の利用も困難でした。

- T&N リサーシャの支援 (With): まず、数か月に一度の来所からスタート。『視える化』でわずかな変化でもご本人と共有し、「できていること」を確認するサポートを継続しました。ご本人のペースを最優先し、焦らず、少しずつの環境変化を支援しました。

- 結果 (After): 来所回数が徐々に増加。さらに、自信がつき、ご自身の力でバスに乗って通えるようになり、行動範囲が大きく広がるきっかけを掴みました。

【事例3】自身の変化に気づけず、安定が困難だったCさん

【事例3】自身の変化に気づけず、安定が困難だったCさん

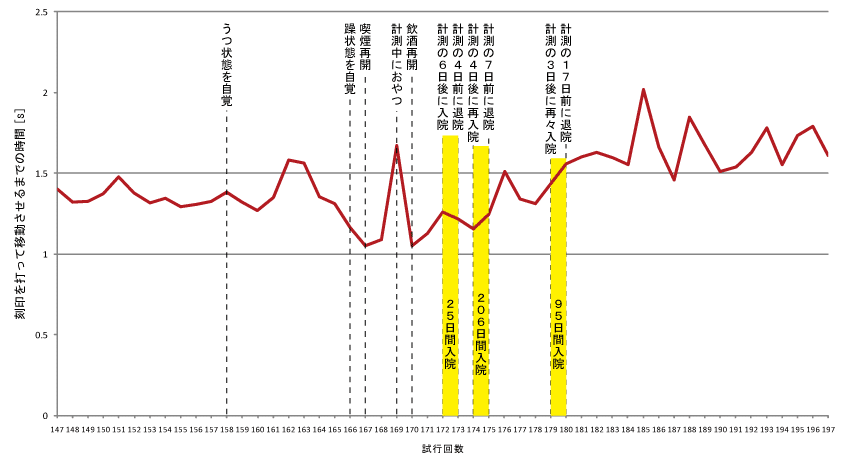

左の図は、Cさんの刻印を操作する時間の変化を表します。

ご自身の状態と連動して時間が短くなることもあり、安定が困難だった時期には突発的な行動も見られました。その後、時間をかけて向き合う中で、徐々に安定していきました。

- 課題 (Before): ご自身でも気づかないうちに状態が変化し、安定した生活を送ることが困難でした。

- T&N リサーシャの支援 (With): 『視える化』で作業時間の変化を計測。「作業ペースの急な変化は、調子の変化のサインかもしれない」という仮説をご本人と共有しました。

- 結果 (After): 作業時間の変化を「自身の状態のサイン」として意識できるようになり、ご自身でペースを管理することが可能に。その後は大きな変化なく、安定した生活を送られています。

【事例4】焦りから、自身のペースを見失っていたDさん

【事例4】焦りから、自身のペースを見失っていたDさん

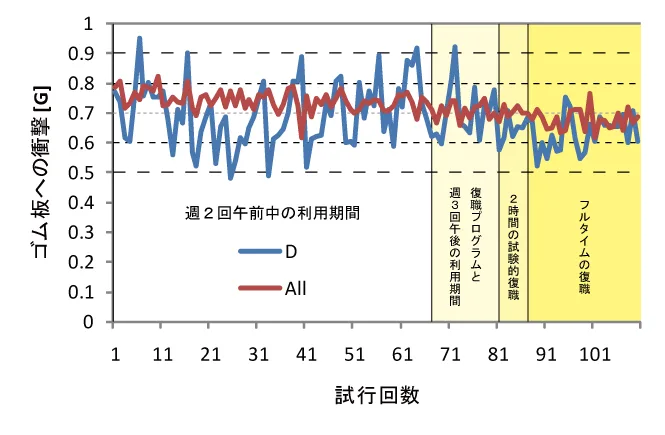

左の図は、Dさんの刻印を打った際のゴム板への衝撃の変化を表します。Dは、Dさんの変化、Allはこれまでに計測した人の変化を表します。Allは、0.6~0.8Gの範囲で緩やかに0.7Gに収束していきます。ところが、Dさんは0.5~0.9Gの範囲で大きく変動しています。

- 課題 (Before): 新しい挑戦への焦りから、無理をしてしまい、自身のペースを見失っていました。

- T&N リサーシャの支援 (With): 『視える化』で作業時の衝撃度を計測。「衝撃が0.6Gを下回ると、身体的疲労のサインかもしれない」という基準をご本人と設定。データに基づき、客観的な視点から自身のペースを調整するよう支援しました。

- 結果 (After): データという「無理のサイン」を意識することで、ご自身で疲労を管理できるように。客観的な根拠を持って周囲と相談し、無理のない範囲で活動を継続。その後は安定して活動を継続するきっかけを掴みました。