ものづくりを通して、『失敗経験』から『確かな自信』を育むプログラム

「また失敗してしまった…」その経験、決して無駄にはしません。T&Nリサーシャの「ものづくり」は、計画・実行・評価・改善のサイクルを安全な環境で体験し、失敗を乗り越える力を『自分なりの自信』に変えるきっかけを提供する、プログラムです。

なぜ、私たちは「失敗」を恐れてしまうのか?

過去の失敗経験は、私たちの心に「どうせまた、うまくいかない」という見えないブレーキをかけます。このブレーキは、新しい挑戦への意欲を削ぎ、行動をためらわせ、自己肯定感を静かに蝕んでいきます。

しかし、失敗そのものが問題なのではありません。本当の問題は、失敗から立ち上がり、次に活かす『経験』を積む機会が少ないことです。

T&Nリサーシャの「ものづくり」は、職業訓練ではありません。ここは、失敗が許される『安心の土台』の上で、意図的に「小さな失敗」と「それを乗り越える成功」を繰り返し体験し、あなたの自信を育むための特別な場所です。

自信を育む「ものづくり」の3つの力

1. プロセスを「やり遂げる力」

まずは簡単な作品から始め、「見本通りに作る」「手順を守る」という経験を積みます。一つ一つの工程をクリアする小さな「できた!」の体験が、複雑な課題にも取り組める、着実な自信へと繋がります。

2. 失敗から「学び、修正する力」

「間違えた」は「終わり」ではありません。織物のように、間違えても糸をほどけば元に戻せる活動を通して、「失敗しても、やり直せる」という安心感を身体で覚えます。この経験が、現実の生活で困難に直面した時の、心の支えとなります。

3. 自分の特性を「客観視する力」

作品は、あなたの思考や感情を映し出す「鏡」です。「なぜかいつも同じ箇所で間違えてしまう」「この作業は驚くほどスムーズに進む」といった発見から、データも活用しながら、自分の得意・不得意を客観的に知ることができます。

あなたの「好き」から始める、もの作りプログラム

当施設では、代表的なプログラムとして「革細工」「織物」「木工」をご用意しています。

しかし、本当に大切なのはあなたの「やってみたい」という気持ちです。そのため、ご希望に合わせて、他のプログラムに取り組むことも可能です。「こんなものを作ってみたい」というあなたの希望を、ぜひ聞かせてください。

いずれにせよ、どの活動も、技術の優劣を競うものではありません。むしろ、作る楽しさや、完成した時の達成感を味わうことを最も大切にしています。

革細工

| 特徴 | 目安 | こんな方・こんな時に |

| やり直しやすさ | 少し難しい | 一度切ったり、穴を開けると元に戻せないため、慎重さや計画性が身につきます。 |

| 平面 or 立体 | 平面→立体 | 絵を描くように、平面で色や模様のデザインそのものに集中できます。 |

| 力の加減 | 調整できる | 刻印を打つ際は力が必要ですが、縫う作業は繊細です。 |

革細工では、主に以下の技法を用います。

- スタンピング

- モデリング

- カービング

そして、製作段階は以下のようになります。

- 基礎:小銭入れ・眼鏡ケース・ペン皿(小)・ペン皿(大)

- 応用:札入れ・マチ無しセカンドバッグ・化粧ポーチ

- 創造:メルヘン模様眼鏡ケース or メルヘン模様札入れ・自由作品

織物(北欧織り)

| 特徴 | 目安 | こんな方・こんな時に |

| やり直しやすさ | やさしい | 間違えても糸をほどけば、ほぼ完全に元に戻せます。そのため、失敗を恐れずに挑戦できます。 |

| 平面 or 立体 | 平面が中心 | 絵を描くように、平面で色や模様のデザインそのものに集中できます。 |

| 力の加減 | ほぼ不要 | 力を必要としないため、リラックスして取り組めます。 |

織物では、主に以下の技法を用います。

- 平織り

- つづれ織り

そして、製作段階は以下のようになります。

- 基礎:敷物1・敷物2・ポシェット1・ポシェット2・敷物3

- 応用:敷物4・敷物5・敷物6

- 創造:敷物7・タペストリー・自由作品

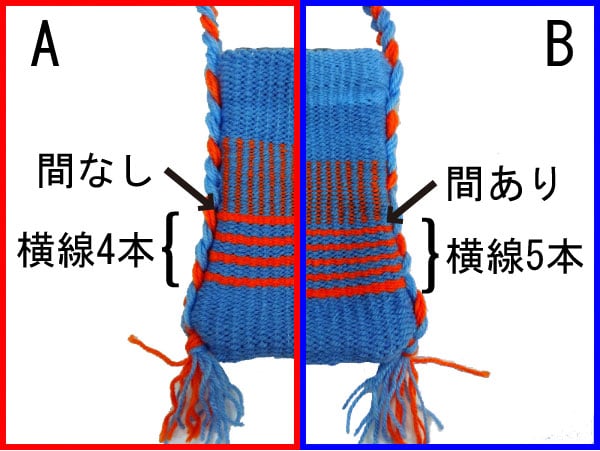

ある利用者さんは、織物でポシェット作りに挑戦しました。

ポシェット1

ポシェット2

このように、この経験は、単に織物が上達したということ以上の意味を持ちます。なぜなら、もの作りを通して自分の課題と向き合い、それを乗り越えたという成功体験が、「自分も変われる」という大きな自信に繋がったからです。これこそが、まさに『理解の壁』を乗り越えた瞬間でした。そして、この経験は、私たちの「もの作り」による自己理解支援が目指すものを示す好例です。

木工

| 特徴 | 目安 | こんな方・こんな時に |

| やり直しやすさ | 調整できる | 切りすぎたり、削りすぎると元に戻せませんが、少しずつ進めれば調整は可能です。 |

| 平面 or 立体 | 立体が中心 | パーツを組み上げ、立体的な構造物を作る達成感が味わえます。空間認識を使います。 |

| 力の加減 | やや必要 | 木材を切る、削る、磨くといった作業にある程度の力が必要です。 |

木工では、主に以下の技法を用います。

- 手彫り

- 寄せ木細工

そして、製作段階は以下のようになります。

- 基礎:ペン立て(小)・仕切り入りペン立て(大)・4つ仕切りペン立て・犬のペン立て・状差し(小)

- 応用:コースター・デスクオーガナイザー

- 創造:小箱・状差し(大)・自由作品

まずは「個別体験相談(無料)」から

ご自身の状況に、どのプログラムが合うか迷われている方もご安心ください。まずは「個別体験相談(無料)」で、専門スタッフがあなたのお悩みを丁寧に伺い、最適なプログラムを一緒に考えます。

このような方におすすめです

- 失敗しても、次に繋がる経験として活かしたい

- 具体的な活動を通して、自分なりの自信を育みたい

- 落ち着いて集中できる作業に取り組みたい

- 物事を計画的に進める力を身につけたい

よくあるご質問

なぜ、もの作りを行うのでしょうか?

もの作りは、単に手を動かすだけでなく、計画性、集中力、問題解決能力、そして完成の喜びを通じて「自己肯定感」を育む多面的な活動です。私たちは、この活動を通して、ご自身の「こころの状態」、「行動パターン」、「集中力や忍耐力」、そして「ストレスへの対処」といった多角的な側面を体験的に学び、成長のきっかけを掴んでいただきたいと考えています。

例えば、もの作りの際の決まった動作をデータとして記録・分析することで、ご自身では気づきにくい脳の働きの特性や、心身の状態の変化を間接的に見ることができます。しかし、これはあくまで多角的な自己理解の一側面です。私たちは、もの作りを通じて得られる達成感や、失敗から学び修正するプロセス、そして集中することで得られる心の平穏など、生物学的要因だけでなく、心理的・社会的な側面からも、ご利用者様の「より良い状態への改善」を支援します。